“351年后的第一場雪,

比以往時候來得更晚一些......”

昨夜

小編在朋友圈隔空觀賞了一場來自

清源山351年一遇的雪景

不只是清源山

廈門也迎來了闊別37年的初雪

一時間

“胡建人”們穿著秋褲,喜大普奔

?

一場寒雪

讓這個年關更顯凄冷

回想起2017年

在環保督查的重拳整治下

石材行業的“寒冬”仍歷歷在懷

所幸

也是在這一年

“石企回流”為這個小鎮

再次打開了市場

盡管“暖陽”再度來襲

但對于石材人來說

寒意仍未完全散去

寒意未消

勞動力、原材料成本攀升

勞動力、原材料成本攀升

“水頭加工廠面臨的問題是,在環保要求下,原材料成本直線上升。”金同盛企業王桂良說,對加工廠而言,面對大量回流的石企,訂單背后還伴隨著原材料不斷上漲的現實。“特別是膠水,一天一個價,但加工費卻提不上去。”王桂良繼續說:“石材這個行業高危、重體力,招工比較難,都是四五十歲的人在做,年輕人很少愿意來做。”

在工廠成立之初,高旗大理石負責人周民強選擇一步到位,對于相關的污水凈化設備等一并落實,經營至今有著良好的口碑和穩定的客源,但周民強也面臨過同樣尷尬的問題——“招工比較難,特別是刷膠工人。”

挨著期間,甚至不同工廠為爭奪勞動力,常常出現“獵頭”(包頭)直接前往對方工廠“挖角”的局面,這在行業內已屬司空見慣。勞動人口老齡化、流動性大等問題的出現,石材行業并非孤島。

在加工環節,從業人員對于操作及加工過程把握的熟悉度很大程度上影響了加工質量。例如,切割與拋光石材,要求從業人員需要具備一定經驗,同時對于機械原理也需要有所了解,“磨盤大小、運動軌跡不一樣,對于開磨具的工人是一個新的考驗,其實很多產品打磨出來有陰影是因為對于機械原理不夠熟悉。”

因此,王桂良認為石材加工行業不僅僅需要擴增勞動用工,更重要的在于,能夠吸引更多具備加工經驗的員工加入。

有關這一方面,廈門慧海石材總經理陸海鷗也認同:“硬件是錢能夠解決的,對石材行業來說,‘軟件’(人才)方面需要更多的積累。”為進一步改善工廠環境,2017年慧海石材對于廠區內外環境,尤其在污水廢渣處理上投入了大量精力進行改造。

可以說

以前,被窩以外都是遠方

現在,被窩以內也是冰箱——

伴隨著稅收、人工成本

原材料價格上漲等形勢緊逼

加工廠的利潤空間隨之被擠壓

如何度過這場“寒冬”

一些石材人在親歷的過程中

也沉淀出了自己的思考

暖意暗涌

設備與人才創造加工品質

設備與人才創造加工品質

“在2007年、2008年的時候,貿易商對板材的要求沒那么嚴格,但現在石材人的行業意識提高了,這也促使我們在加工過程中去不斷完善自身。”

因此,王桂良在管理過程中更注重加工設備的更新與維護。他做了個假設:“假如加工出來的產品有雞爪紋那就是設備的原因,因為板要二次拋光一定要出自同一臺磨機,設備沒有跟上就是不行。”

整體意識的轉變不僅發生在王桂良身上,為進一步學習先進的加工工藝,海西加工二廠廠長何三弄曾帶隊前往東莞參觀當地領先石材企業的加工流程與先進的加工設備,以提高工廠的品質與服務。

“科技永遠是第一生產力,磨機大切這些東西一定要更新,人能做到的是規范管理。在機器的協助下,人主要負責檢測。”王桂良向《海絲智造》雜志再次強調了機械設備在加工過程中的重要程度,與此同時,管理員的重要性也不容忽視。

客戶、廠長、加工廠員工,角色不同,對于加工工藝的了解未必能在同一水平線上,管理者可能被誤解為“推卸問題”,這時候對于工廠管理者的要求就上升到了與客戶及下屬員工的溝通技巧層面。

萬寶龍石業相關負責人李天圖在從事異型加工十幾年的時間里漸漸意識到,石材加工廠要做好品質與服務不僅離不開人才與設備的相輔相成,更重要的還在于管理者在把控生產過程中不論是對內還是對外傳遞出的責任意識。

“假如加工完,產品在安裝過程中客戶覺得有問題,即便確實不是我們這邊的責任,但不過去處理就是你的問題。”李天圖說。

石材加工廠要提升品質與服務,不僅要響應大環境的保護需求,更要加強對自身設備的更新、人才儲備以及系統的管理,從硬件、軟件上“雙管齊下”,切實完善加工環節上的升級,實現更高的利潤效益和環保效應。

?

就像今日的暖陽化開了

昨日那場351年一遇的雪

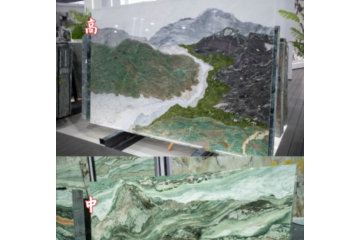

當陽光照在青色大理石上

站在大板城的街道轉角

石材人若有所思——

別懼怕“寒冬”

因為寒雪之后

會有更愜意的午后陽光

別害怕道路長且阻

總要經歷磨練

才能沉淀出明朗的方向

奮斗在產業鏈加工端的石材人

沉淀出“設備與人才創造品質”的思考

這是一次自我領悟,也是一種進階

我們真誠希望

希望石材人的每一次思考

都能化為石材行業的一縷縷暖陽

催化整個產業慢慢升溫

乃至發光發熱

客服熱線:

客服熱線: